すでにラトックシステムのCO2センサーを持っているのですが、以下の2点を実現したくSwitchBotのCO2センサーを購入しました。

- 数値でCO2濃度を知りたい

- 屋外に設置したSwitchBot防水温湿度計の情報を表示したい

この2つを実現したい理由ですが、今の私の環境ではCO2濃度と屋外の温湿度を確認するために毎回スマホを見る必要があり、これが地味に面倒なためです。

いま使っているラトックシステムのCO2センサー本体にはLEDインジゲーターがついていますが、なんとなくしかCO2濃度がわかりません。

さらにSwitchBotの防水温湿度計は本体に表示機能がなく、仮にあったとしても外まで見に行きたくないので、やっぱりスマホで温湿度を確認するしかありません。

この問題を解決すべく、両方の情報を同時に本体表示できるSwitchBotのCO2センサーを購入したので、レビューします。

SwitchBot CO2センサーは期待通りにCO2濃度と室外の温湿度を表示してくれる

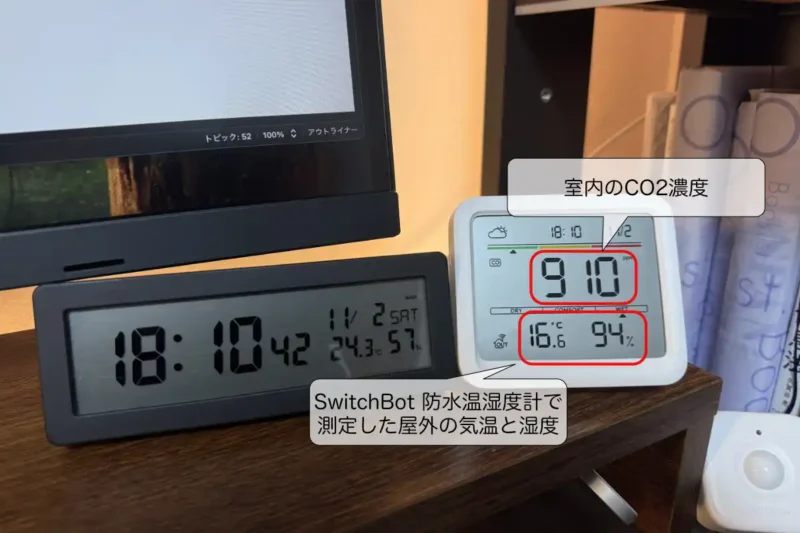

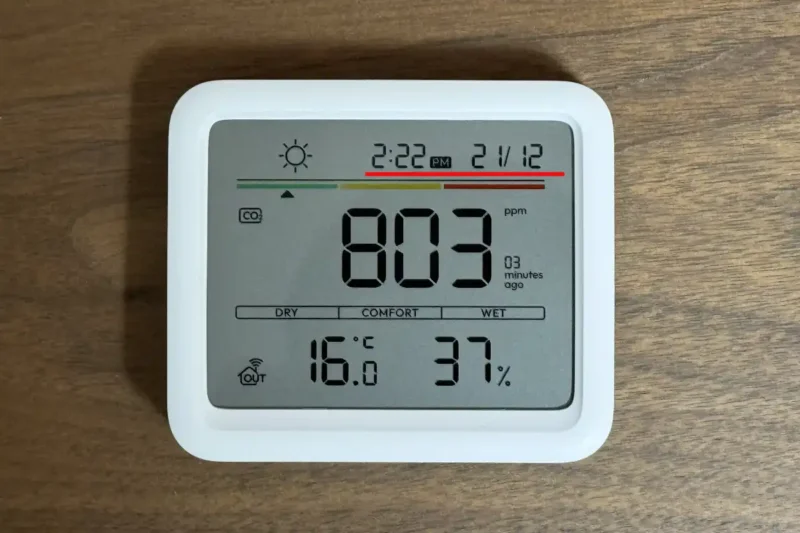

まずは結論ですが、期待通りに室内のCO2濃度と屋外の温湿度を表示してくれました。ステキ!

これでCO2濃度と屋外の温湿度を確認するのにスマホを使わなくてよくなりました。

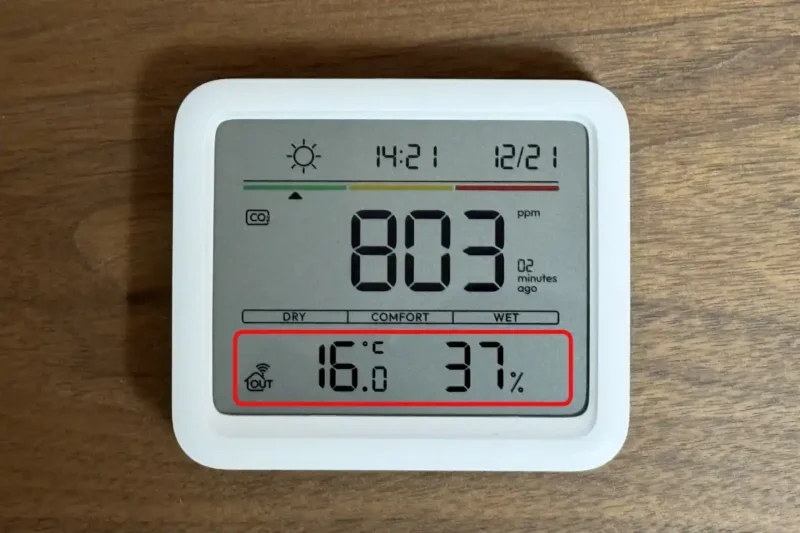

実際の表示内容はこんな感じです。

これでいちいちスマホを確認する必要がなくなりました。屋外の気温を知るのに1秒とかかりません。

ほんとに楽です!

というわけで、引き続きSwitchBot CO2センサーの詳細を説明していきます。

SwitchBot CO2センサーで表示できる情報

CO2濃度と屋外の温湿度以外で表示できるものは以下の通りです。

- 天気予報

- 日付と時刻

- CO2濃度

- CO2センサーで測定した温湿度

- SwitchBot製品で測定した温湿度

- 現在地の温湿度

天気予報

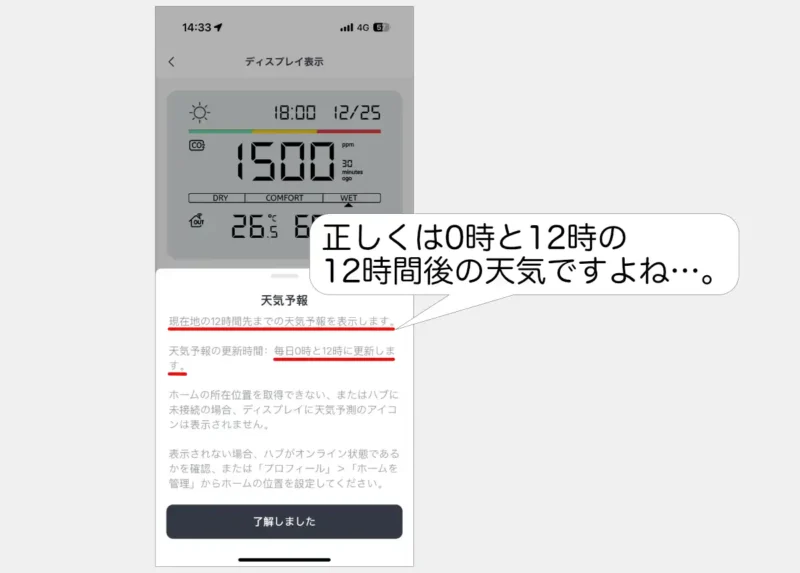

仕組みがわかるまではまったく意味のわからない天気予報です。

外は晴れているのに天気予報は雨になっている…。なぜ?

公式サイトには「12時間先までのお天気がわかる」って書いてあるので「今の天気わかるよね?」と思い込んでいました。

SwitchBotnのサイトから引用 12時間先までって具体的にいつなの?

ところが正確には「天気予報は毎日0時と12時に更新される」とのことなので、0時から12時間後と、12時から12時間後の天気だけが予報されているようです。

というわけで仕組みが分かれば、天気予報の意味もわかるのでした。

あと、天気予報の機能を使うためにはSwitchBotのハブ製品が必要です。

日付と時刻

至って普通の時計機能です。

日付は月/日、日/月のどちらかの順番で表示可能で時刻は12時間/24時間表示ができます。

曜日の表示はありません。

中途半端に天気予報を表示するのであれば、曜日を表示してくれたほうが良かったかも。

CO2濃度

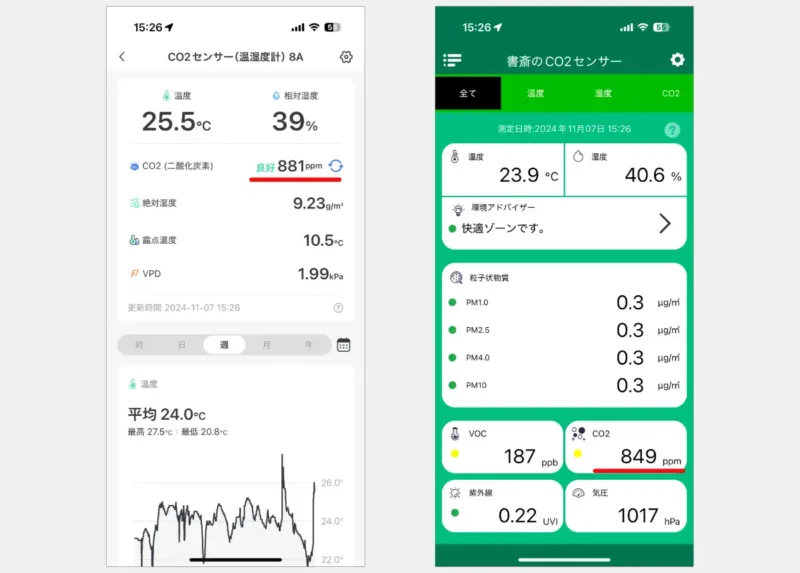

SwitchBotのCO2センサーの測定精度はそこそこ良いはず。

というのは本機はNDIRセンサーを搭載しているからです。

コロナが流行っていた頃はNDIRではない粗悪なセンサーを搭載した製品が市場に氾濫していたようです。

同じくNDIRセンサーを搭載したラトックシステムのCO2センサーの値と比較してみましたが、大差はありませんでした。

SwiitchBotのCO2センサーの精度は信用できそうですね。

画面下部に表示できる情報

SwichBot CO2センサーの画面下部に防水温湿度計で取得した情報を表示できます。

画面下部に表示できる内容は以下の3種類です。

- CO2センサーで取得した温湿度

- SwitchBot製品で取得した温湿度

- 現在地(ホーム位置)の温湿度(インターネット経由で情報を取得していると思われる)

表示したい情報は以下の画面から設定できます。

というわけでSwitchBotの防水温湿度計で取得した温湿度情報を表示してみました。

これでいちいちスマホを見なくても屋外の温湿度がわかるようになりました。良いですね。

SwitchBot CO2センサー本体の特徴

ここからはSwitchBot CO2センサー本体の特徴を見ていきます。

大きさと重さ

大きさは思ったよりもコンパクト、重さは154gの割にはずっしり感があります。

製品仕様上の数値は以下の通り。

| 項目 | データ |

|---|---|

| 縦 | 79mm |

| 横 | 92mm |

| 奥行 | 25mm |

| 重量 | 154g(電池含む) |

ペットボトルと大きさを比べてみました。

計りで重さを測定。

コンパクトなのでちょっとしたスペースに置くこともできますし、重さがあるので接続したUSBケーブルに引きずられて動くこともなく安定しています。

背面

背面には以下の4点が備わっています。

- フックを引っ掛ける穴

- USB Type-Cポート

- 電池ボックス

- スタンド

フックを引っ掛ける穴

引っ掛けるフックを持っていないので、この穴は使うことはありませんでした。

フック穴の代わりにマグネットが埋め込まれていれば、冷蔵庫などにくっつけられるのでより便利だったと思います。

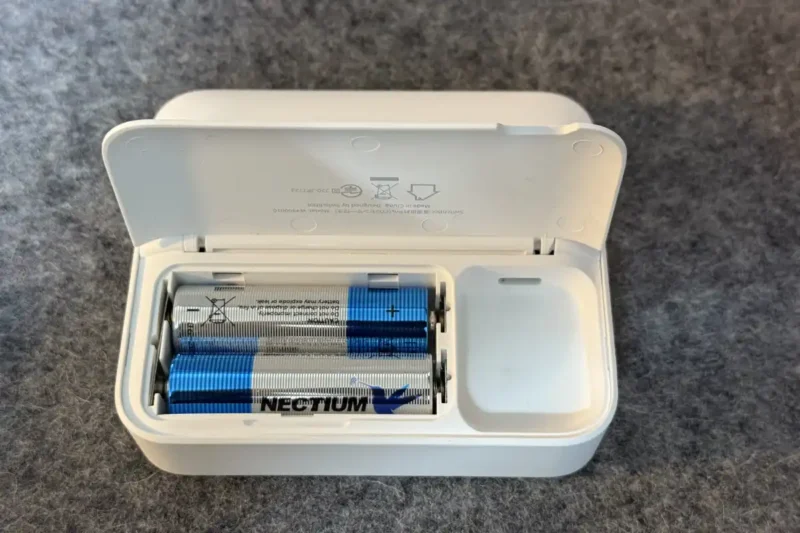

電源

単三電池2本、またはUSBで給電できます。

基本はUSBケーブルで給電していますが、別の部屋のCO2濃度を見てみたい、車の中で使ってみたいなど、移動先のCO2濃度を知りたいときは、いちいちUSBの電源を準備しなくて良いので電池給電が便利です。

一方でUSBケーブルが本体から外しづらいので、設置場所から動かすときにケーブル外すのがだるいと感じました。まぁ、滅多にケーブルの抜き差しはしないので問題ないということで…。

また、電池駆動にするとCO2濃度の更新間隔が30分になるので、値をすぐに確認したい場合は本体上部のボタンを押しましょう。CO2濃度の表示が更新されます。

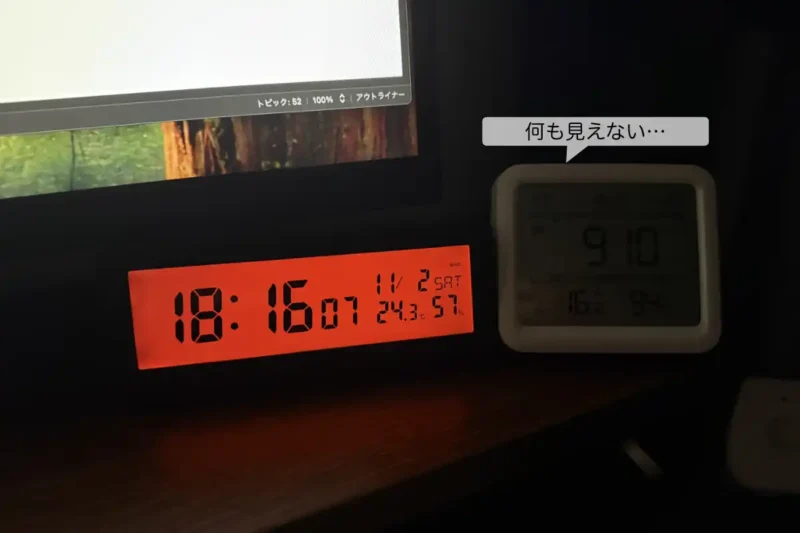

画面

バックライトがないので、暗いところでは何も見えません。

布団に入った後に「そういえば今のCO2濃度はどのくらいだったかな?」と思ってCO2センサーを見ようと思ったら、暗くて何も見えませんでした。

暗いところでの使用を検討している場合は注意が必要です。

私は暗いところでは使わないので問題ありませんが、そうでない場合はSwitchBotアプリで確認しましょう。

SwitchBotアプリでできること

SwitchBotのアプリで主にできることは以下の通りです。

- 温湿度、CO2濃度などのグラフ表示

- 本体画面の表示設定

- アラート設定

- ウィジェット表示

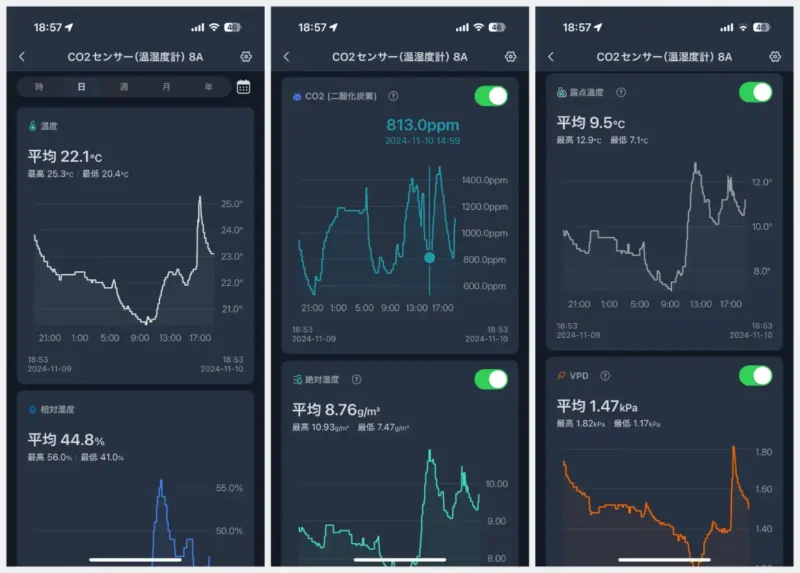

温湿度、CO2濃度などのグラフ表示

以下の情報について、「時」、「日」、「週」、「月」、「年」単位でグラフを表示できます。

- 温度

- 相対湿度

- CO2濃度

- 絶対湿度

- 露点温度

- VPD

私の場合、1週間前や1ヶ月前の絶対湿度と比較してだいぶ低くなってきたら加湿器をつけるといったような判断材料として使っています。

また、季節の移り変わりで室温や湿度がどのように変化しているのか確認してみるのも、意外と楽しかったりしますよ。

本体画面の表示設定

SwitchBot CO2センサー本体の画面表示設定について説明します。

設定できる主な項目は以下の通りです。

- 時間設定

- データソース

- データ更新頻度

- アイコン設定

時間設定

日付表記、12/24時間表示、時刻同期のON/OFFの設定ができます。

個人的には24時間、月/日表示が見やすく感じました。

時刻同期の設定はどうしても手動で時刻合わせをしたい理由がない場合はONのままにしておきましょう。

データソース

先に説明したSwitchBot CO2センサー本体の下部に表示する情報を設定します。

屋外の気温を把握したいので、外に設置した防水温湿度計の情報を表示させます。

屋外の気温は服装を決めるのに本当に便利な情報ですし、いちいちスマホを見なくて良いのでおすすめです。

データ更新頻度

SwitchBot CO2センサーで取得している温湿度情報の更新間隔は5分、10分、30分の3つから、CO2濃度の更新間隔は1秒から30分で選択できます。

CO2濃度の更新間隔を1分未満にすると本体が熱くなる旨の説明書きが表示されるので、避けたほうがよさそうです。

1分間隔で情報更新してくれれば十分ですよ。

また、電池駆動させたときは、CO2濃度の更新間隔は30分固定になります。

私の部屋(6畳の締め切った部屋)だと、軽い運動をすると30分でCO2濃度が1,000ppmを越えてしまうことがあるので、似たような環境で使う場合は、電源に接続してCO2濃度の更新間隔を1分にしておくと良いでしょう。

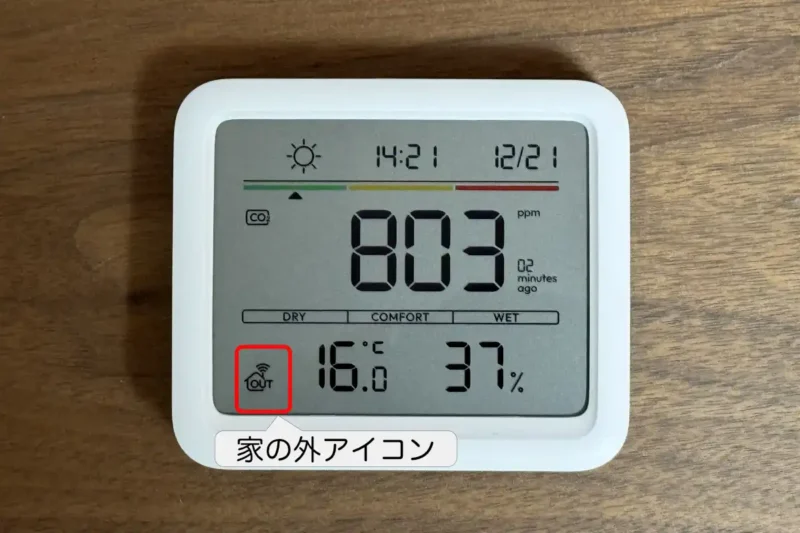

アイコン設定

屋内か屋外かを示すアイコンを表示できます。

温湿度計を屋外に設置している場合は、それに合わせてアイコンを設定変更するとどこの情報を表示しているのかわかりやすくなります。

アラート設定

温度や湿度、CO2濃度など、一定の範囲から外れるとCO2センサー本体でアラームを鳴らせます。

音量は「大」「中」「小」から選択できます。音がうるさい場合は画面の点滅のみのアラーム設定も可能です。

CO2濃度が1,200ppmを越えたらアラームを鳴るようにしてみたのですが、音量を「小」にしても結構なボリュームで、リモート会議中に鳴るとうるさいです。

そのため私はアラームはOFFにしました。OFFにしてもiPhoneやApple Watchに通知できるので、まったく問題ありません。

ウィジェット表示

iPhoneのウィジェットでCO2濃度を確認できますが、基本はCO2センサー本体を見るほうが圧倒的に早いです。

iPhoneで確認する場合は、スマホを持ってロックを解除してという動作が必要ですが、SwichBotのCO2センサーであれば、チラ見するだけでCO2濃度を確認できます。

デスクの上にCO2センサーを置いているので、仕事中は0.5秒でCO2濃度と外気温、湿度を確認できます。

ウィジェットはどちらかと言うと、SwitchBotアプリを起動するショートカットがわりに使っています。

まとめ

SwitchBotのCO2センサーはCO2濃度と屋外の温湿度を確認するために毎回スマホを見るのが面倒という問題を解決してくれました。

とても優秀なデバイスです。

とはいえ、良いところだけではなく惜しい点もあったので、メリット・デメリットを整理します。

- 防水温湿度計など他のSwitchBot製品の情報も表示できる

- CO2センサーの精度が良い

- アラートを鳴らせる(スマホに通知も送れる)

- スマホで温湿度やCO2濃度のグラフを確認できる

- 天気予報の見方が分かりづらい

- 背面はフックの穴より磁石が良かった…

- USBケーブルの抜き差しがしづらい

- バックライトがないので暗いところでは見えない

メリット・デメリットを整理してみると、冷蔵庫などにくっつけて使いたい、暗いところでもCO2濃度を確認したいという場合以外は、まったく問題なく使えます。

というわけで、自室のCO2濃度を測定したい、SwitchBotの防水温湿度計の測定値の確認を簡単にしたいとお考えの方はぜひCO2センサーの使用を検討してみてください。

コメント